Corot amoureux de l'Aisne

Parfois, certains peintres tombent amoureux de l’Aisne.

Peintre célèbre, Jean-Baptiste Camille Corot séjourna à plusieurs reprises dans le sud de l’Aisne et y peignit plusieurs tableaux.

Corot semblait particulièrement amoureux des paysages de Picardie et décida de les représenter. Il tenta dans ces tableaux de retranscrire la beauté de l’Aisne et sa douceur. A travers des couleurs chaudes, ce maître du paysage cherchait à rendre hommage aux douces lumières axonaises.

Mais loin de tomber dans l’oubli, ses tableaux représentant des paysages axonais continuent à voyager. En effet, son tableau Soissons vue de l'usine de M. Henry est actuellement conservé au Musée Kröller-Müller (Pays-Bas). Par ailleurs, une autre de ses toiles intitulée Château-Thierry est visible au Joslyn Art Museum (Etats-Unis). Enfin, son œuvre Paysage, La Ferté-Milon est visible au Musée d’art Ohara à Kurashiki (Japon).

Madeleine Zillhardt : une vie vouée à l'art

Madeleine Zillhardt est une axonaise surprenante. Née à Saint-Quentin le 10 juin 1863, Madeleine devient rapidement une décoratrice, peintre et écrivaine de renom, et voua sa vie toute entière à l’art.

Après des études à l’académie Julian à Paris, Madeleine réalise des faïences célèbres. Elle crée notamment la célèbre faïence Bravo Tigre ! en soutien à Georges Clemenceau. Durant la Première Guerre mondiale, Madeleine peint avec sa compagne Louise Breslau des portraits de soldats et d’infirmières qui partent vers le front et offrent ensuite ces œuvres aux familles.

Madeleine deviendra par la suite amie avec Auguste Rodin, Henri Fantin-Latour, Antoine Bourdelle et Edgar Degas. Ce cercle artistique sera pour elle une véritable source d’inspiration.

A la fin de sa vie, dévastée par la mort de Louise Breslau, Madeleine se consacre alors à faire rayonner les œuvres de sa compagne mais également, au mécénat. Elle achètera ainsi une péniche en 1928 afin de la mettre à disposition de l’Armée du Salut et la baptisera « Louise-Catherine » en hommage à l’amour de sa vie.

Au détour de Coucy-le-Château-Auffrique

Il y a parfois des curiosités auxquelles on ne prend pas garde, mais qui révèlent une histoire….

Célèbre pour son château, Coucy-le-Château-Auffrique offre également une surprenante sculpture sur sa place de l’hôtel de ville. Niché à l’entrée du parc, le monument aux morts sculpté par Carlo Sarrabezolles est étonnant. En effet, il mêle deux époques : le médiéval et l’époque contemporaine. Sur ce monument, on peut en effet voir un soldat français de la Première Guerre mondiale, qui, tel un gisant de chevalier médiéval relevé émergeant du château, tient dans sa main une épée qui porte sur sa lame la devise des sires de Coucy.

L’inscription sur le socle n’en est pas moins unique, puisqu’elle rend hommage aux « Glorieux descendants des preux morts pour la France », rappelant le riche passé de cette magnifique cité. Un beau clin d’œil à deux époques !

La Bataille de Saint-Quentin

L’équipe de Cultur’Aisne a remarqué votre intérêt pour l’histoire des lieux devant lesquels nous passons parfois chaque jour, sans souvent vraiment savoir ce qui a pu s’y dérouler. Dans cette continuité, nous avons voulu aujourd’hui vous parler d’un monument sur la commune de Montescourt-Lizerolles que les habitués de la RD1 connaissent bien, celui de la Bataille de Saint-Quentin, ou Bataille de la Saint-Laurent pour les Espagnols.

En effet, ce paysage vallonné qu’une voie rapide traverse désormais vit l’un des plus grands désastres militaires français. Le 10 août 1557, soucieux de venir en aide à la ville de Saint-Quentin où son neveu Gaspard de Coligny est assiégé par une puissante armée anglo-espagnole depuis le 2 août, le connétable Anne de Montmorency a rassemblé un peu moins de 20 000 hommes et marche sur la ville. Sous-estimant son adversaire, il est pris de vitesse par les troupes du duc Emmanuel-Philibert de Savoie et l’armée française est en grande partie décimée entre Essigny-le-Grand et Montescourt-Lizerolles.

Seule la résistance de la ville de Saint-Quentin jusqu’au 27 août 1557, ainsi que le rappelle le monument désormais sur la place du 8 octobre, sauvera la France d’une menace d’invasion, la durée du siège ayant représenté un coût trop élevé pour la couronne espagnole, qui dû renoncer à marcher sur Paris. Aujourd’hui cette stèle, inaugurée en 1899, et dont l’histoire est elle-même le témoignage des guerres qui ont traversé l’Aisne, puisqu’elle fut détruite en 1917, reconstruite en 1924 et restaurée en 1969, se veut un hommage aux soldats tombés sur ce champ de bataille lors de cette funeste journée de la Saint-Laurent.

Quant à ceux qui voudrait mêler le romanesque à l’Histoire de cette période, nous vous invitons à lire le tome 1 de « La Royale Maison de Savoie » d’Alexandre Dumas, intitulé « Emmanuel Philibert, ou la France et l'Italie au XVIe siècle », paru en 1852 et réédité aux éditions La Fontaine De Siloe en 1998.

Matisse et Saint-Quentin

Vous connaissez sans doute le peintre Henri Matisse. Pourtant, on ignore souvent l'importance que l'Aisne a eue pour lui... Né au Cateau-Cambrésis en 1869, Matisse passe son enfance à Bohain-en-Vermandois, une petite ville de l’Aisne. Il entame ensuite des études de droit et devient clerc de notaire à Saint-Quentin ! Mais, ses études ne lui plaisent pas et il prend en cachette des cours à l'école Maurice-Quentin de la Tour. Matisse déclarera d'ailleurs en 1952 dans la revue Tériade : " Tous les matins de 7 à 8, avant d'aller à mes études, je me rendais à l'Ecole Quentin Latour où je travaillais sous la direction de dessinateurs de textiles. Une fois mordu par le démon de la peinture je n'ai plus voulu abandonner. J'ai demandé à mes parents et finalement obtenu la permission d'aller à Paris pour étudier sérieusement la peinture ".

Ainsi, loin d'être une simple étape dans son parcours, l'Aisne fut sans doute pour Matisse un des déclencheurs de sa vocation et marqua à jamais le destin du peintre !

Victor Hugo et ses amours axonais

En plus d’être tombé amoureux de Laon lors de sa venue, Victor Hugo est tombé amoureux d’un autre lieu dans l’Aisne et écrivit ceci « A deux lieues de Soissons, dans une charmante vallée, un admirable châtelet est encore parfaitement habitable. C’est la plus saisissante habitation que tu puisses te figurer ».

Vous l’avez bien deviné, cet admirable châtelet n’est autre que le Château de Septmonts, ancienne résidence des évêques de Soissons, dont le donjon s’élance encore fièrement vers le ciel, du haut de ses 43 mètres.

Même si vous ne vous nommez pas Victor Hugo, n’hésitez pas à suivre ses pas !

L'éloge artistique

Dans une lettre écrite en 1892 et adressée au Courrier de l'Aisne, Auguste Rodin parle de notre joli département ! En effet, dans ce courrier, on peut lire ce bel éloge de son élève Camille Claudel : " Permettez-moi de vous signaler mon élève Mademoiselle Camille Claudel, qui est du département et qui a un grand succès en ce moment (...) Les journaux de Paris lui ont créé une réputation ."

Non... ce n'est pas l'épée de Clovis.

Les Axonais qui empruntent régulièrement la RD1 ont déjà pu observer, peu avant le Banc-de-Pierre de Leuilly-sous-Coucy, un imposant glaive planté dans un roc. Si vous pensiez que cela pouvait avoir un rapport avec l'antique passé de notre département, il n'en est rien !

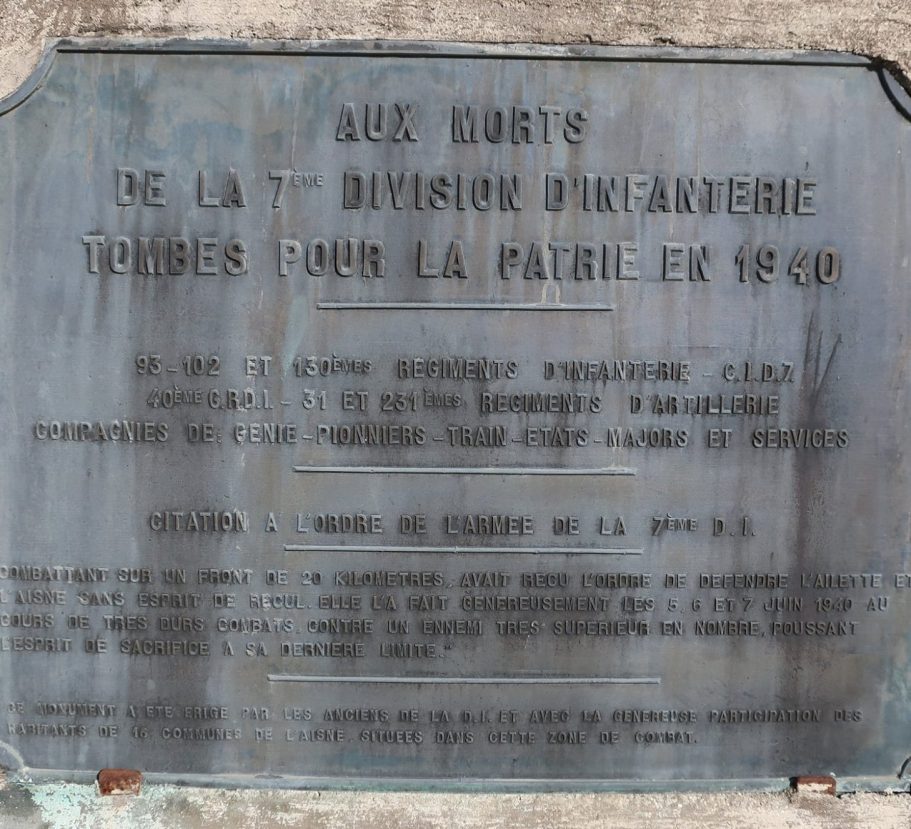

Inauguré en 1950, ce monument est en réalité un hommage aux morts de la 7e division d'infanterie tombés en mai-juin 1940. Ces hommes, principalement originaires de l'Ouest de la France, étaient chargés de défendre la vallée de l'Ailette et durent particulièrement faire face les 5 et 6 juin 1940 aux assauts de forces allemandes très supérieures en nombre, avant de se replier sur Soissons.

La localisation de ce monument n'est pas un hasard, puisque dans la soirée du 5 juin, le Banc-de-Pierre est un des points d'appui français du 93e RI qui résiste toujours malgré les assauts, mais succombera le 6 juin faute de munitions et de renforts.

Les secrets du Mont de Joie...

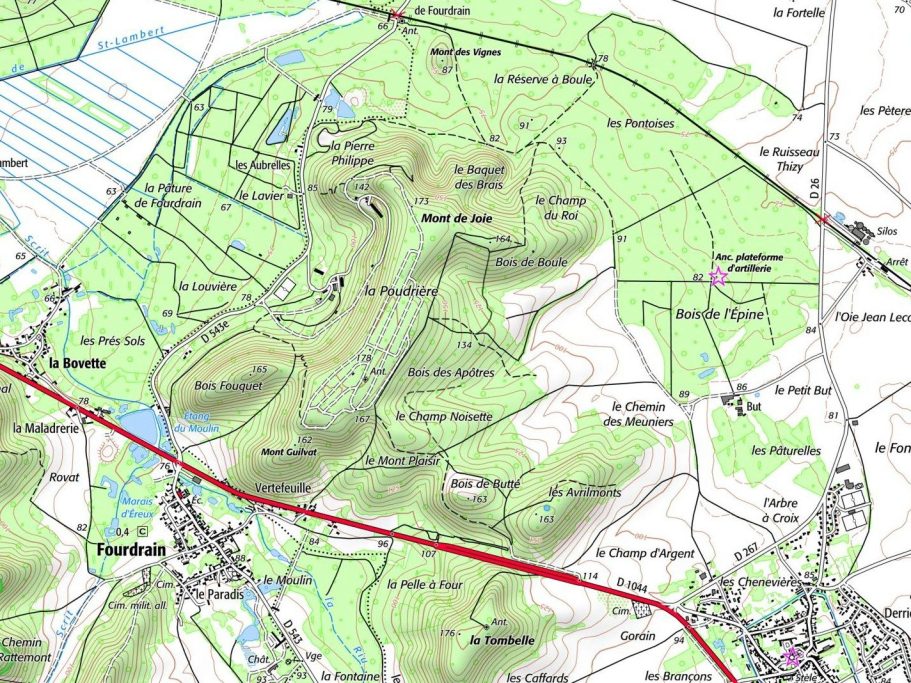

Ceux qui empruntent souvent la RD1044 entre Laon et Saint-Quentin les connaissent plutôt pour son tronçon de double-voie ou ses radars, mais saviez-vous que ces hauteurs boisées entre Fourdrain et Crépy, plus connues sous le nom de « Mont de Joie » furent aussi le repère des canons allemands qui tirèrent sur Paris en 1918 ?

Aujourd’hui seule la présence de la position XXIII, bétonnée, est mentionnée sur les cartes IGN et quelques vestiges y subsistent, mais au pied des pentes nord-est du Mont de Joie, plusieurs voies ferrées ainsi que trois positions de tirs pour des canons de marine sur plateforme furent en effet installées dans le plus grand secret et camouflées, entre novembre 1917 et février 1918.

Le 23 mars 1918, les premiers obus de 21 cm sont tirés à un angle calculé de 52° à 55°, ce qui leur permet d’atteindre les couches de la stratosphère où la raréfaction de l’air diminue le frottement du projectile dans l’air, et leur permet ainsi d’atteindre en 182 secondes la ville de Paris, à 120 km de là.

Jusqu’au 11 juin, pas moins de 289 obus seront lancés sur la capitale depuis ces positions, causant de nombreux morts et blessés et marquant profondément la population, notamment le 29 mars 1918 lorsqu’un obus tombe sur l’église Saint-Gervais lors de la messe. Ces positions ne seront cependant pas les seules, puisque deux autres seront également aménagées à Beaumont-en-Beine et à Bruyères-sur-Fère, et au total 367 obus seront tirés sur Paris jusqu’au 9 août 1918.

Vous n’aurez ainsi plus seulement à penser votre vitesse, la prochaine fois que vous passerez par le Mont de Joie

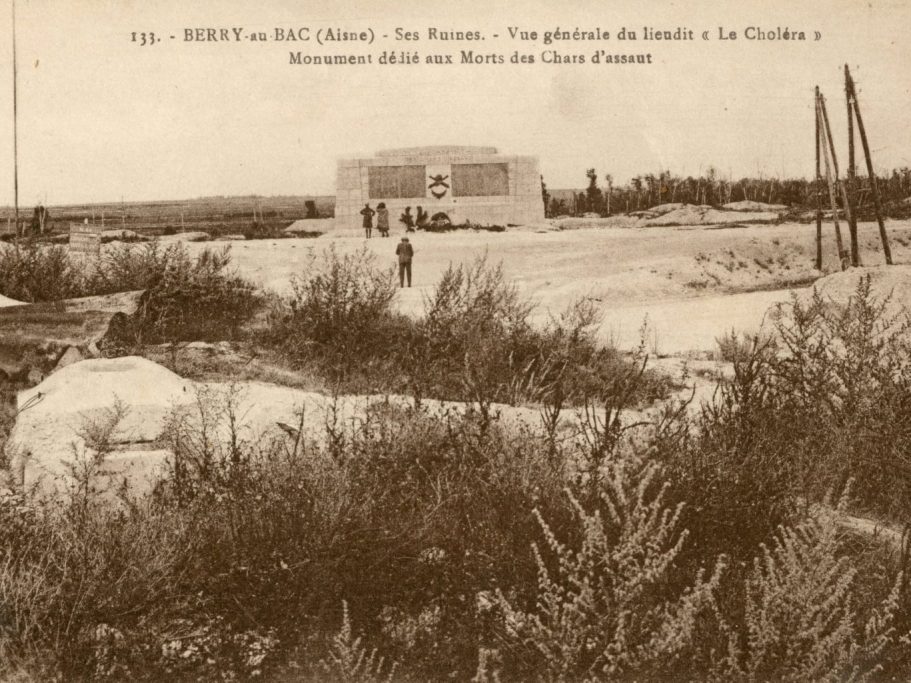

Le rond-point des chars de Berry-au-Bac

Les habitués de la RD 1044 connaissent bien le « rond-point des chars ».

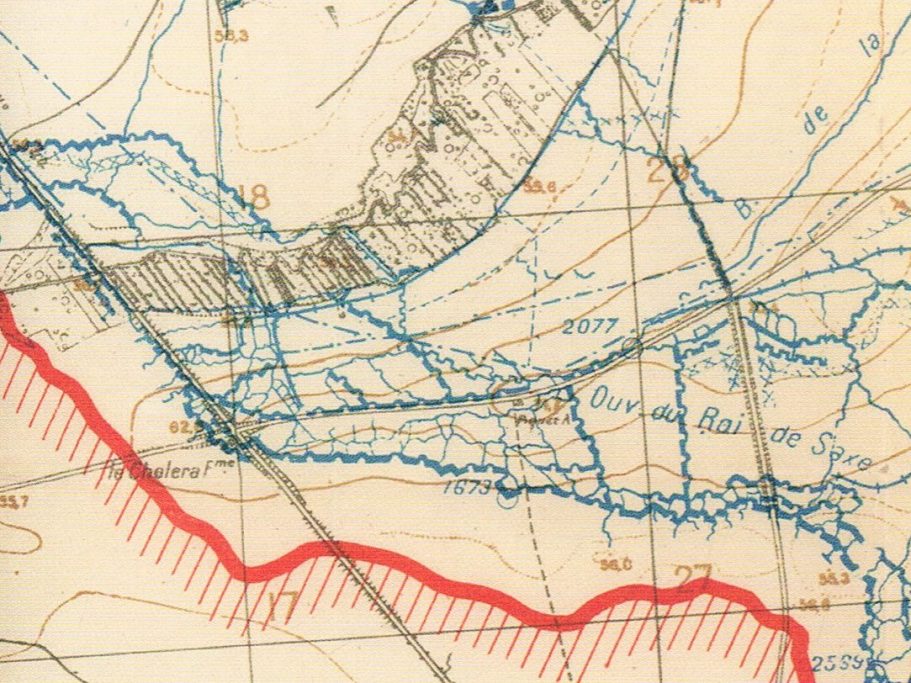

Saviez-vous en revanche que l’emplacement du monument national des chars d’assaut ne doit rien au hasard ? En effet il est situé à proximité de l’emplacement de l’ancienne ferme du Choléra (qui était de l’autre côté du carrefour pour être exact), où les premières lignes allemandes étaient installées au moment de l’offensive du Chemin des Dames au printemps 1917.

C’est à cet endroit, le 16 avril 1917, vers 10h15, que 82 chars Schneider conduits par le commandant Bossut, vont traverser les tranchées allemandes que le 154e RI venait de prendre et combler pour leur faciliter le passage. Un à un, les chars progressent sur ce champ de bataille mis à nu par les tirs d’artillerie. Mais ces chars, à 3 km/h, sont une cible de choix pour les artilleurs allemands. Vers 11h00, le char « Trompe la mort » du commandant Bossut est lui-même atteint au bois des Vestales et son équipage carbonisé, comme beaucoup d’autres ce jour-là. A la fin de la journée, 43 chars restent sur le champ de bataille, détruits ou en panne. Afin de leur rendre hommage, en janvier 1920, un comité d’anciens combattants se forme pour élever un monument dont la conception est confiée aux architectes Villiers et Real del Sarte, il sera inauguré le 2 juillet 1922.

Pendant de nombreuses années, beaucoup d’entre nous se sont arrêtés pour regarder de près les deux blindés qui y étaient présentés (et parfois grimper sur eux…). Toutefois l’AMX 13 et l’EBR ne dataient pas, bien sûr, de la Première Guerre mondiale. Mais heureusement depuis 2017, une reconstitution de char Schneider réalisée par France40Véhicules rappelle que les premiers chars français furent engagés ici, et l’AMX 30 au nom du Cdt Bossut installé à proximité fait un clin d’œil à l’Histoire, et nous permet de voir le dernier char français retiré du service, ces deux chars rappelant en quelque sorte l’histoire des chars français au XXe siècle.

La route de Reims, une piste d'aviation ?

Avez-vous déjà remarqué, entre Corbeny et Berry-au-Bac, les nombreux blockhaus qui émaillent les bords de la RD 1044 ? Vous ne vous êtes jamais dit que cette longue route rectiligne ferait une bonne piste d’aviation et que le relai Sainte-Marie ressemble étrangement à une tour de contrôle ? C’est que vous passez vraiment sur un ancien terrain d’aviation !

Un terrain d’aviation a en effet existé durant la Seconde Guerre mondiale à proximité de la RD 1044, sur la commune de Juvincourt-et-Damary. Dès 1939, le site est choisi pour devenir un terrain annexe de l’armée de l’air française, mais celui-ci ne sera réellement utilisée que par la Royal Air Force, notamment en mai 1940. Quelques mois plus tard, la Luftwaffe commence à y construire de nouvelles installations, dont trois pistes d’environ 1600 mètres, qui feront du Flugplätz de Juvincourt l’un des plus importants aérodromes militaires allemands, qui accueillera plusieurs escadrilles de bombardement, de chasse et de chasse de nuit durant tout le conflit.

Au cœur de ce terrain d’aviation, la RD 1044 sert de voie de circulation aux appareils depuis les hangars (ou alvéoles), dont certaines bases bétonnées sont encore visibles en bordure de route, jusqu’aux pistes. Sous le regard de la tour de contrôle, aujourd’hui relai routier, de nombreux appareils décollèrent, dont les premiers vols opérationnels d’avions à réaction tels que le Messerschmitt 262 ou l’Arado 234. D’autres abris, casernement, positions antiaériennes et blockhaus existent également tout autour des pistes, la plupart sur des terrains privés, on peut en apercevoir un à coté du cimetière militaire britannique de La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert, ou à proximité du relai Sainte-Marie.

En septembre 1944, après avoir été l’objet de toute l’attention des bombardiers américains B-26, B-17 et B-24 pendant plusieurs mois, le terrain est très endommagé quand il tombe aux mains des Alliés. Ceux-ci le remettent en état à leur profit pour y stationner essentiellement des escadrilles de chasse jusqu’à la capitulation du IIIe Reich en mai 1945. Les pistes accueilleront ensuite des appareils de transport chargés du rapatriement de prisonniers de guerre. Seule une infime partie du terrain d’aviation de Juvincourt continue d’exister à partir de 1950, en tant de base opérationnelle de l’OTAN, avec de nouveaux aménagements qui ne seront jamais utilisés. Aujourd’hui, cette dernière partie des pistes de Juvincourt, que l’on peut encore déceler sur les cartes IGN et les vues aériennes, sont devenues depuis 1996 le centre d’essai de la société Bosch.